Innovation

L’importanza dei suoni nell’universo della clandestinità

Montag, 8. August 2022

Von Erik Altorfer, illustrazioni: Nando von Arb

Negli anni ’60, i miei suoceri sono emigrati dall’Italia nella Svizzera tedesca; una grande povertà li ha costretti a fare questo passo. Quando la loro figlia Paola nacque a Zurigo, la polizia degli stranieri, come sempre in questi casi, contattò la famiglia: la bambina avrebbe dovuto lasciare il paese dopo tre mesi, il suo soggiorno era illegale. La madre ha dovuto portare il neonato da suo fratello in Italia, un lungo viaggio in treno, il ritorno, da sola, ricorda la madre, «è stato terribile».

Paola De Martin era figlia di un lavoratore stagionale in Svizzera e nei suoi primi tre anni di vita in Italia deve essere stata un raggio di sole, in ogni stagione, le disse una zia molto più tardi. «Eri buona come il pane, non piangevi mai».

Non ho mai parlato con i miei suoceri di questo periodo, e anche la figlia ha provato a parlare con loro del passato solo negli ultimi anni, dopo molti tentativi difficili. Nel 2014, con l'accettazione dell’iniziativa «Contro l’immigrazione di massa» il passato è tornato in maniera inaspettatamente brutale anche per loro. Ora era di nuovo possibile per legge ciò che era stato abolito nel 2002, dopo 70 anni: la negazione di un diritto umano fondamentale, il diritto all'unità del matrimonio e della famiglia.

L’arte può aiutare ad affrontare i problemi, compresi i propri, a scoprire sé stessi in una storia, una canzone, un quadro, o a cambiare la propria prospettiva e capire la vita degli altri. Per me, Il bambino lucertola di Vincenzo Todisco è stata una tale esperienza di lettura: un vero regalo. Il romanzo mi si era proposto come un altro pezzo del puzzle per catalizzare il mio impegno con la storia della famiglia di mia moglie e allo stesso tempo con la storia e la politica della Svizzera, il Paese in cui io, figlio di una svedese e di uno svizzero, sono cresciuto legalmente.

Mi sono messo in contatto con Vincenzo Todisco, ci siamo conosciuti e apprezzati. Più tardi tradusse in italiano la lettera aperta Una bruciante sfocatura di Paola De Martin, all’allora ministro della giustizia Simonetta Sommaruga; una lettera che evocava chiaramente la dimensione della violenza strutturale della politica economica e familiare svizzera del XX secolo e faceva delle richieste al governo svizzero: scuse, risarcimenti e rielaborazione storica. Questa lettera del 2018 ha parlato a nome di decine di migliaia di famiglie di lavoratori migranti provenienti da Italia, Spagna, Portogallo, Ex-Jugoslavia e altri paesi che hanno sofferto e soffrono ancora per la violenta esperienza della separazione dalle loro famiglie. Tre anni dopo, nell’autunno del 2021, Paola De Martin e altre persone colpite fondano l’associazione Tesoro, che riprende le richieste della lettera aperta e rappresenta gli interessi delle «famiglie proibite».

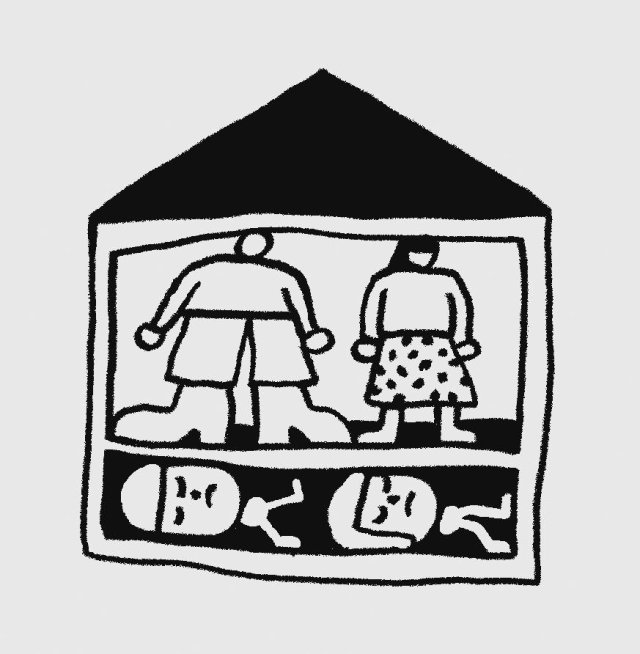

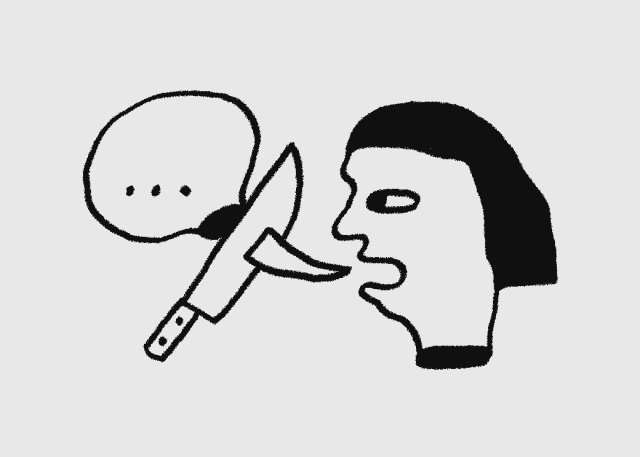

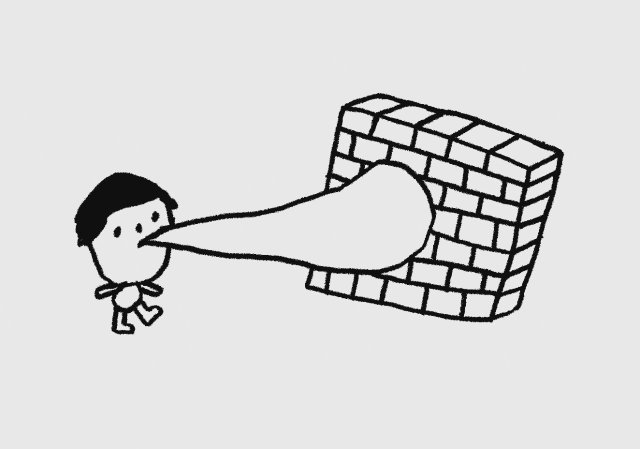

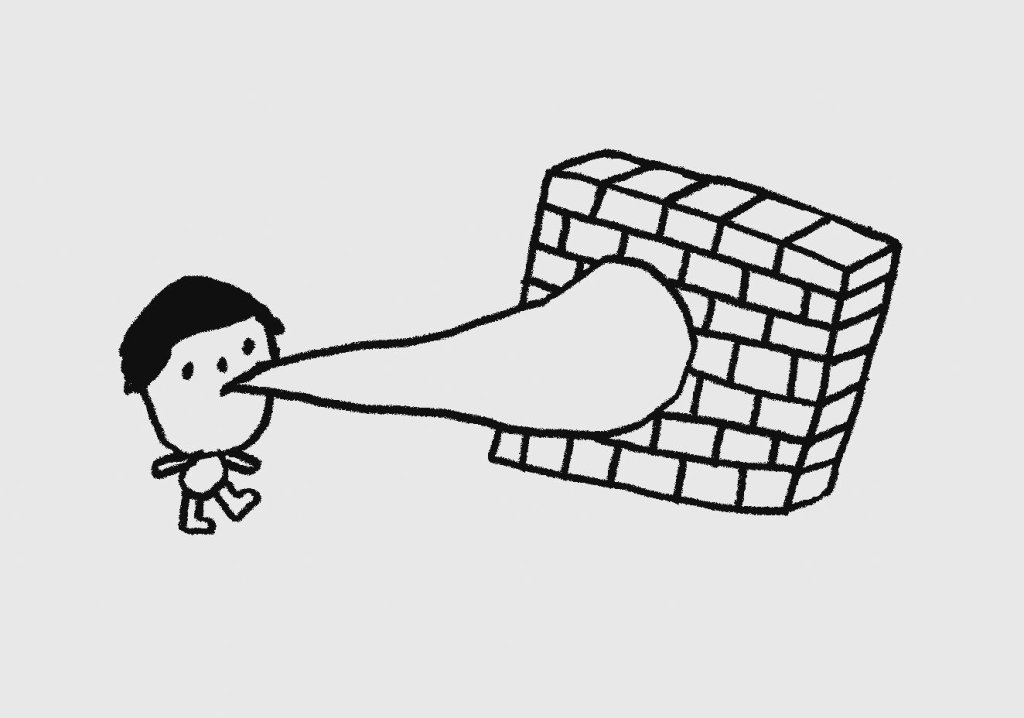

Il bambino lucertola è la storia di una di queste famiglie di stagionali italiani in Svizzera costretti all’illegalità dalla suddetta legge perché i genitori non volevano separarsi dal loro bambino. Come regista di un radiodramma, ero interessato non solo ai ricordi di esperienze private e al contesto storico, ma anche alla straordinaria percezione acustica del bambino che, rinchiuso per anni nell’appartamento, percepisce e conosce il mondo esterno solo attraverso l’udito. Attraverso i muri, le crepe e i buchi, scopre il mondo tramite i suoni, i rumori, identifica le persone attraverso il suono dei loro passi, viene avvertito del pericolo attraverso i colpi. Allo stesso tempo, deve restare tranquillo per non esporre la famiglia al pericolo di espulsione con le sue risate, il suo gioco, i suoi passi.

Vincenzo Todisco e io abbiamo cautamente parlato dell’idea di creare un radiodramma dal suo romanzo. In italiano, per un pubblico di lingua italiana in Svizzera e all’estero. Dopo che lui ha preso contatto con Francesca Giorzi, responsabile della fiction radiofonica della RSI, sono andato a Lugano per organizzare le fasi di lavoro della produzione per i mesi successivi. Presto mi sono recato dall’autore a Coira per parlare dell’adattamento del romanzo. Abbiamo dovuto eliminare molti personaggi e capitoli, adattare le prospettive della narrazione e il linguaggio dei personaggi, scrivere i dialoghi: cioè trasformare il romanzo in un radiodramma.

Quando ho detto a mia suocera che avrei prodotto uno spettacolo radiofonico per la RSI, si è illuminata. Forse c’era ancora qualcuno che conosceva! La RSI era stata la stazione radiofonica che avevano ascoltato nella Svizzera tedesca fino a quando non hanno avuto una televisione: la terza lingua nazionale come ponte da Zurigo verso l'Italia.

Cinquant’anni dopo, sono a Lugano, con l’italiano che ho imparato a tavola dai miei suoceri, a lavorare per la prima volta in questa lingua in cui mi mancano i termini tecnici per il lavoro con le attrici e l’attore e il tecnico del suono. Faccio conoscenza con Jasmin Mattei, Anahì Traversi e Massimiliano Zampetti, discutiamo il copione e leggiamo estratti da Breve storia dell’emigrazione italiana in Svizzera di Toni Ricciardi, ci scambiamo idee sulle nostre esperienze migratorie e progettiamo di vedere presto il film Siamo Italiani di Alexander J. Seiler. Infine, ci confrontiamo con la ricerca di Forensic Architecture sulla percezione acustica dei prigionieri di Saydnaya, la terribile prigione siriana. Una testimonianza è particolarmente importante per il nostro lavoro:

You cannot speak loudly, your voice should always be low, this enables you to hear everything. You try to build an image based on the sounds you hear. You probably know the person by his footsteps … you can tell the food times by the sound of the bowl. Your hearing becomes very strong because you are relying on it and you lose your other senses.

(Non si può parlare ad alta voce, la voce deve restare sempre bassa, in modo da poter sentire tutto. Si cerca di costruire un'immagine in base ai suoni che si sentono. Probabilmente si riconosce una persona dai suoi passi ... si intuisce di quale pasto si tratta dal suono della ciotola. L'udito diventa molto sviluppato poiché ci si affida ad esso mentre gli altri sensi si perdono.)

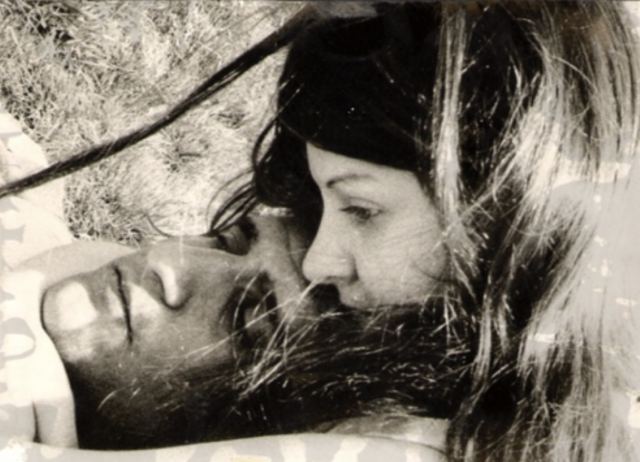

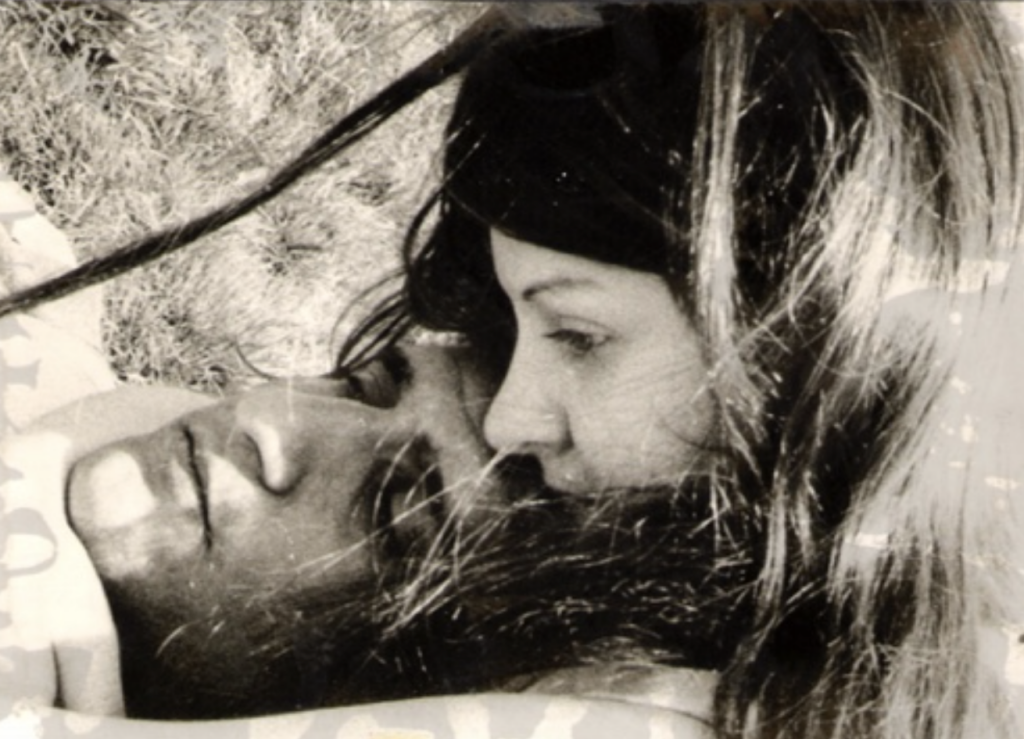

Due settimane dopo, nello studio, cerco di far confluire nel lavoro con gli attori ciò che spesso posso solo intuire dalla storia della famiglia di mia moglie: l’eterna sistemazione provvisoria, la dipendenza dalla politica, dalla legge e dal mercato del lavoro, il senso di colpa interiorizzato, le canzoni polifoniche, i bei momenti di tempo libero con gli amici in giardino e in montagna.

Le esperienze di violenza sono spesso taciute e raramente se ne parla. Oppure le esperienze si trasformano in immagini, musica, sogni e finzioni. Con la riduzione a tre voci, bambino, madre e padre, solo i diretti interessati hanno voce in capitolo nel radiodramma, parlano di sé stessi come «il bambino», «il papa», «la mamma» e attraverso la presa di distanza della terza persona riescono così a parlare di sé. Cambio di prospettiva come scudo protettivo contro il trauma. Le tre voci vengono accompagnate dalla musica appositamente composta da Martin Schütz che sente le voci e gioca con loro e per loro.

Raramente ho parlato con mia suocera del mio lavoro così spesso come ora. Da un anno a questa parte, chiede della Lucertola ogni volta che la chiamo. Penso di poter riconoscere dalla sua curiosità quanto sia importante per lei lavorare su questa storia, che è anche una parte della sua storia, e della nostra. Che venga considerata e discussa.

(Versione rivista della pubblicazione in: CULT Il mensile culturale RSI, Aprile 2022)

Illustrazioni di Nando von Arb per Sondersendung über Gegenwart, Schweigen, Erinnerung, Illegalisierung und Aktualität. Schwarzenbach-Komplex. Radio LoRA. 27.2.2021.

Il bambino lucertola

Radiodramma in tre parti.

RSI Rete Due 2022.

Erik Altorfer e il bambino lucertola

Intervista a Erik Altorfer sull'opera radiofonica tratta dal romanzo di Vincenzo Todisco. RSI Rete Due 2022.