Schlüsselbegriffe

#NeueSchweiz

Jeder Nationalstaat basiert auf Mythen, so auch die Schweiz. Das ist weder einfach gut noch schlecht, sondern eine historische Beobachtung. Der Grundmythos des modernen Nationalismus besteht darin, dass Volk, Staat und Territorium eine heilige Einheit bilden, die im Laufe der Geschichte zusammenfinden musste. Die neuere Forschung zeigt jedoch, dass es sich genau andersherum verhält: Moderne Nationalstaaten sind keine Erfüllung göttlicher Vorsehung, sondern Produkte unterschiedlichster Interessen, Kämpfe, Ereignisse und Zufälle. Nationen werden gemacht. Für das moderne nation building wurden zum Beispiel aus Ideen, Bilder, Symbole und Erzählungen aktiv nationale Identitäten geformt. Die Vorstellungen, was eine Nation ausmacht, schlagen sich in den Köpfen und Taten der Menschen, im Alltag, in den staatlichen Institutionen und Gesetzen nieder – und umgekehrt. Das nationale Selbstbild entscheidet damit auch über die Zugänge der Bevölkerung zu politischer, sozialer und kultureller Teilhabe, zum Beispiel in Form von Wahlen, Einbürgerungsverfahren, Sozialsystemen, Schulen, Literatur und Landesmuseen.

Demokratische Nationalstaaten basieren auf dem Grundsatz, dass alle Bürger gleiche Rechte haben sollen. Die zentrale Frage ist, wer wird als vollwertiger Bürger anerkannt und wer nicht? Welche Bevölkerungsgruppen gehören zum „Volk“ und welche nicht? Die Geschichte zeigt, dass Nationen sich nicht nur gegen andere Nationen abgegrenzt haben, um eine eigene Identität zu begründen, sondern auch gegen Gruppen innerhalb der Bevölkerung. Der moderne Nationalismus hat je nach historischem Kontext emanzipatorische und ausgrenzende bzw. sogar gewalttätige Dynamiken entwickelt – auch in der Schweiz. So ging die Erfindung des Nationalstaates hier sowohl mit der Eingliederung verschiedener Konfessionen, Kulturen und Sprachgruppen einher als auch mit Ausgrenzung: Arme, Fahrende, Frauen, Jüd*innen, Verdingkinder, Roma und Sinti wurden von 1848 an lange nicht als vollwertige Mitbürger*innen anerkannt und entsprechend diskriminiert. Die Geschichte der Schweiz zeigt aber auch, dass sich die Vorstellung davon, wer ein Recht auf Teilhabe haben sollte und was Teilhabe konkret bedeutet, im Zuge gesellschaftlicher Kämpfe und Verhandlungen verschieben kann. Soziale Bewegungen, politische Organisationen, wissenschaftliche Expert*innen, Kulturschaffende, kirchliche und gewerkschaftliche Initiativen konnten in der Schweiz nicht zu Letzt auch aufgrund von internationalem Druck wichtige Impulse zu einer fortlaufenden Demokratisierung der Demokratie setzen.

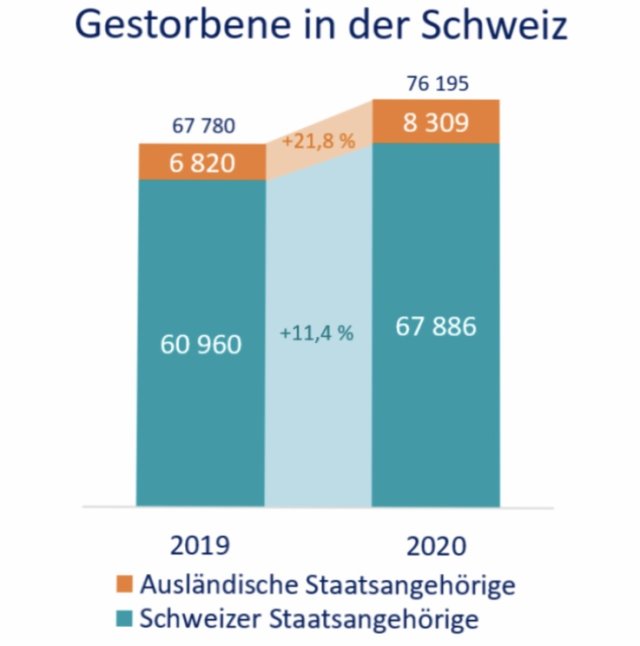

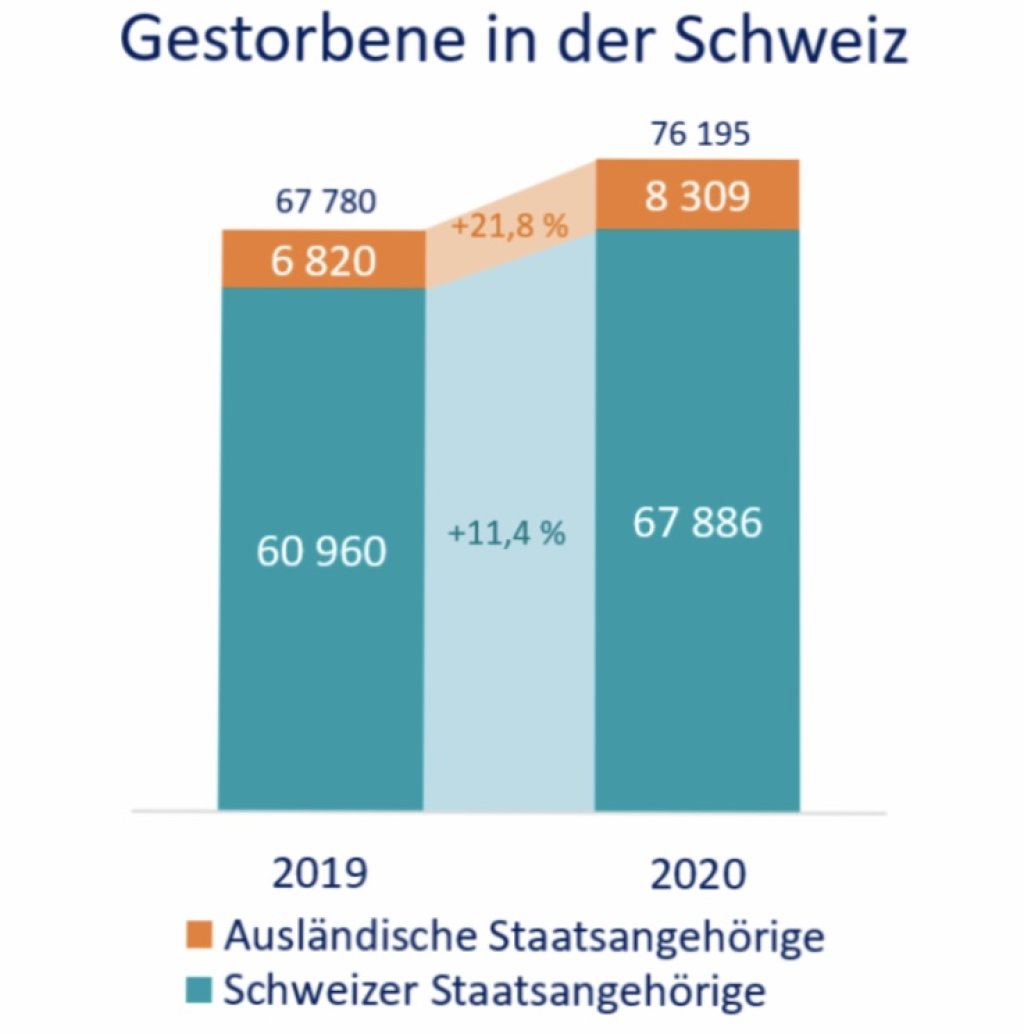

Heute herrscht jedoch in der Schweiz ein frappantes Demokratiedefizit. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Bevölkerung der Schweiz aufgrund von Migration und Globalisierung stark verändert und pluralisiert, ohne dass sich die Institutionen der Schweiz für diesen Wandel geöffnet hätten. 25% der Schweizer Wohnbevölkerung haben wegen ihrer Herkunft kein Bürgerrecht und selbst mit rotem Pass gibt es nachweislich eine Benachteiligung von Mitmenschen aufgrund von Herkunft, Aussehen, Name, Sprache und Religion. Zwischen der Vorstellung, wer zum Schweizervolk gehört und der realen Bevölkerung des Landes klafft heute eine grosse, schmerzhafte Lücke. Ab welchem Anteil von Mitmenschen ohne Bürgerrechte hört eine Demokratie auf eine Demokratie zu sein? Die Frage, die sich heute also stellt ist, wie müssen sich Selbstbild und Institutionen der Schweiz verändern, um der vielfältigen Realität gerecht zu werden?

In der Schweiz befinden seit einigen Jahren zwei Nationalerzählungen im Widerstreit, eine konservative, die 1291 als Geburtsstunde angibt, und eine liberale, die 1848 als Gründungsjahr erkoren hat. Die erste geht von einem Volk aus, dessen Kultur im Kern über die Zeit unverändert bleibt. Es ist diszipliniert, neutral, wehrhaft, standhaft, weiss, christlich – und sehr männlich. Die andere versteht sich als liberal und humanitär, setzt auf internationalen Wettbewerb, Mobilität und Menschenrechte. 1291 und 1848 präsentieren sich als entgegengesetzte Pole in einem helvetischen Kulturkampf. Dabei bilden die Geschichten letztlich zwei Seiten einer Medaille. Beide Nationalerzählungen teilen denselben grossen blinden Fleck: Die Migrations- und Kolonialgeschichte der Schweiz. Dabei wäre es unerlässlich, sich mit der historischen Rolle der Schweiz im globalen Zusammenhang auseinanderzusetzen, um die neue gesellschaftliche Realität, die daraus entstanden ist, verstehen und demokratisch gestalten zu können.

Auch wenn es im öffentlichen Bewusstsein nicht verankert ist: Schweizer Akteure waren stark in den europäischen Kolonialismus verwickelt – auch ohne eigene Kolonien. Sie beteiligten sich als Kapitalgeber, Händler, Missionare, Wissenschaftler, Kolonisten und Söldner. Städte wie Bern und Neuchâtel verdienten bereits im 18. Jahrhundert am transatlantischen Sklavenhandel. Die hiesige Textilindustrie des 19. und 20. Jahrhunderts – und damit auch die Maschinen- und chemische Industrie – waren fest in den Baumwollhandel des globalen Kapitalismus integriert, der auf der systematischen Ausbeutung von Rohstoffen und Sklav*innen in Kolonien beruhte. Es scheint symptomatisch, dass Historiker vor kurzem belegen konnten, dass das Erbe von Alfred Escher, dem liberalen Helden der modernen Industrieschweiz, auch auf Sklavenarbeit in der Karibik gründete. Die weltweiten wirtschaftlichen Verflechtungen der Schweiz aus dieser Zeit existieren auch nach dem Zweiten Weltkrieg fort, etwa im Rohstoffhandel aber auch in der "Entwicklungszusammenarbeit". Im Kontext des Kalten Krieges und der Dekolonisierung konnte die Schweiz durch diese humanitäre Makler-Rolle globale Netzwerke aus der Zeit des Kolonialismus weiterhin ökonomisch nutzen – etwa im Handel mit dem Apartheidstaat Südafrika. Gleichzeitig wurde die eigene koloniale „Mitschuld“ auf diese Weise moralisch und politisch neutralisiert.

Es waren mitunter die kolonialen Zusammenhänge, die seit dem 19. Jahrhundert dazu beitrugen, dass nicht nur die Wirtschaft, sondern auch der ethnische Nationalismus in der Schweiz verstärkt wurde. Auslandschweizer brachten als Abenteurer, Kaufleute und Forscher in den Kolonien neben Reichtum, Souvenirs und Kunstwerken Vorstellungen strikter Rassentrennung und Nationalstolz zurück in die Schweiz. Die Schweiz avancierte zu einem Zentrum der internationalen Rassenforschung. Aber auch die sogenannten "Völkerschauen", in denen Menschen aus weltweiten Kolonialgebieten seit dem späten 19. Jahrhundert als "exotische Wilde" auch in der Schweiz ausgestellt und vorgeführt wurden, gaben Hunderttausenden von Besucher*innen, die Möglichkeit, sich als weiss, zivilisiert und überlegen zu identifizieren.

Nichtsdestotrotz – oder gerade wegen dieses globalen Horizonts – war die Schweiz bis zum späten 19. Jahrhundert in Bezug auf Einwanderung relativ liberal. Sie war ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Gründerschweiz – und Teil des politischen Modells. 1893 verbot dann die erste eidgenössische Volksinitiative von 1893 das Schächten von Tieren und richtete sich damit klar antisemitisch motiviert gegen jüdische Flüchtlinge aus Osteuropa. Um 1900 kam die Rede von „Überfremdung“ auf – eine Schweizer Erfindung. Zunächst wurde nicht etwa Ausschaffung gefordert, sondern Zwangseinbürgerung. Im diametralen Gegensatz zu heute dominanten Vorstellungen sollte die Einbürgerung der Assimilation vorausgehen, um diese zu beschleunigen. In kurzer Zeit machte sich jedoch in der Schweiz immer expliziter Angst um die „kulturelle Eigenart“ und die Erbmasse des „Schweizervolkes“ breit. Ähnlich wie in anderen europäischen Ländern der Zeit, definierte man sich zunehmend in Abgrenzung von "Anderen". 1911 erstellte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement ein zentrales Register für "Zigeuner", deren Daten letztlich im Völkermord in der NS-Zeit Verwendung fanden. 1917 wurde die eidgenössische Fremdenpolizei gegründet, die noch bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg Tausende Menschen in der Schweiz überwachte. 1931 wurde das restriktive ANAG-Gesetz verabschiedet, das den Aufenthalt und die Niederlassung von Ausländern in der Schweiz bis nach der Jahrtausendwende an ethnische und ökonomische Bedingungen knüpfte. Gleichzeitig zu dieser massiven ausländerpolitischen Ausgrenzungspolitik entwarf die sogenannte „Geistige Landesverteidigung“ im Zuge eines Burgfriedens zwischen freisinnigen, konservativen und sozialdemokratischen Kräften die „Landi“-Schweiz als eine Mischung von alpiner Romantik, industriellem Wachstum und sozialer Wohlfahrt.

In der Ära der sogenannten Gastarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Fremdenabwehr weitergeführt. Man holte zwar Hundertausende von "ausländischen Arbeitskräften" ins Land, die in den Fabriken, Betrieben, in Hotels, Restaurants, auf den Baustellen und Feldern den wirtschaftlichen "Boom" vorantreiben sollten. Das Rotationsmodell sah jedoch vor, dass die „Fremdarbeiter“ die Schweiz im Sinne des sogenannten Saisonnierstatuts nach getaner Arbeit rasch wieder verlassen sollten. Viele taten dies auch, viele andere blieben. Als die Schwarzenbach-Initiative, die Hunderttausende Gastarbeiter*innen und deren Kinder ausschaffen wollte, 1970 nur knapp abgelehnt wurde, sollte die Assimilationspolitik Bundesrates sicherstellen, dass die grosse Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften weiter gestillt werden konnte. Gleichzeitig war die Angst vor der Überfremdung so gross, dass die Kriterien für die Assimilation und Einbürgerung strenger wurden.

Auch Menschen auf der Flucht wurden in der humanitären Schweiz nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen. Für jüdische Flüchtlinge während des Zweiten Weltkriegs galt an den Schweizer Grenzen: „Das Boot ist voll“. Während des Kalten Krieges passten wiederum nur Flüchtlinge aus kommunistischen Ländern, aus Ungarn, der Tschechoslowakei und Tibet in das Selbstbild der liberalen Schweiz. Chilenische Flüchtlinge waren nach dem Putsch von Pinochet offiziell nicht erwünscht. Für alle "Fremden" galt: Die, die bleiben wollten, sollten sich assimilieren. Das heisst vor allem, sie sollten sich unterordnen und unsichtbar machen. Dabei spielte rassistische Migrationsabwehr und patriarchale Logik Hand in Hand: Schweizerinnen, die bekanntlich bis 1971 nicht mal als gleichberechtigte Mitbürger akzeptiert waren, wurden noch in den 1950er Jahren ausgebürgert, wenn sie Ausländer heirateten. Die Gastarbeit wiederum schuf die strukturellen Bedingungen dafür, dass Schweizer Arbeiterinnen den Arbeitsplatz gegen den Herd im Idyll der bürgerlichen Kleinfamilie eintauschten konnten, oder mussten. Kurz: Das System der Gastarbeit gab der Schweiz die Möglichkeit sich wiederum neu zu erfinden und zwar als konsumorientierte, patriarchale und ethnisch homogene Mittelschichtsgesellschaft im Kalten Krieg.

Die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass der Nationalstaat trotz internationaler Migration und Globalisierung nicht einfach von der Weltbühne verschwindet, sondern sich transformiert. Er bildet weiterhin einen primären politischen und kulturellen Referenzrahmen für Ansprüche auf Rechte und auf Teilhabe. Aber es ist noch lange nicht entschieden, wohin die Reise geht. Nationalstaat heisst nicht automatisch Rechtsstaat oder Demokratie. Demokratie muss immer wieder erkämpft und erstritten werden, dass wissen die Schweizer Frauen, aber auch Migrant*innen: Ab den 1970er Jahren haben auf Gemeindeebene und in den Städten soziale Bewegungen und zivilgesellschaftliche Initiativen, in denen migrantische und nicht-migrantische Akteur*innen zusammengearbeitet haben, im Namen der Integration Einiges im Sinne der Inklusion von Einwanderungsrealitäten erreicht. Im Alltag, das heisst in den Wohnzimmern, Schulräumen, Betrieben, Strassen, Clubs, Gemeindezentren und Vereinen pulsiert heute längst die gelebte Vielfalt einer #NeuenSchweiz, in der die Unterscheidung Schweizer/Ausländer zunehmend keinen Sinn mehr macht. Doch gewonnene Freiräume und Rechte können auch wieder verloren werden. Die Volksabstimmungen der letzten Jahre, die restriktive Integrationslogik des „Förderns und Forderns“ sowie die vergebene Chance der Bürgerrechtsrevision zeigen, dass die Zeiten der „Schweizermacher“ noch nicht überwunden sind.

Was bleibt von diesem kurzen historischen Exkurs: Sowohl das 1291er als auch die 1848er Selbstbild der Schweiz blenden die Migrationsgeschichte und das koloniale Erbe grösstenteils aus, und damit auch das Fortleben von Rassismus und problematischer globaler Wirtschaftsverflechtungen bis in die Gegenwart. Diese heute in der politischen und medialen Öffentlichkeit vorherrschende Betriebsblindheit gegenüber den Schattenseiten des "Erfolgsmodells Schweiz" hat ihren Preis. Viele Mitmenschen in der Schweiz werden wenn überhaupt nur als Statisten wahrgenommen – wie zuletzt bei den Abstimmungen um Minarette, Masseneinwanderung und Ausschaffung. In den Erzählungen von 1291 und 1848 bleiben viele Bewohner*innen der Schweiz fremd und ohne eigene Stimme. Entweder sind sie eine Bedrohung oder sie müssen die Schweiz bereichern, entweder Täter oder Opfer. Alternative Geschichten der Schweiz sind kaum präsent und zählen nicht. Struktureller Rassismus kann in der Öffentlichkeit kaum sachlich thematisiert werden. Dabei wäre es notwendig, sich auch mit dieser Realität der Schweiz politisch, kulturell und wissenschaftlich auseinanderzusetzen, um so einen ehrlichen Neuanfang wagen zu können.

In der Schweiz sind in den letzten Jahren viele neue (post)migrantische, postkoloniale, migrations- und flüchtlingspolitische Stimmen laut geworden und zivilgesellschaftliche Projekte entstanden, die Mut machen und zeigen, dass sich das Rad der Zeit nicht einfach zurückdrehen lässt. Wir alle tragen Verantwortung, in welche Richtung es gehen soll. Mit dem Gesprächsangebot #NeueSchweiz mischt sich INES in das Gesellschaftsprojekt Schweiz ein.

Die Schweiz ist eine Willensnation, heisst es. Wir nehmen diesen Nationalmythos bei Wort und wollen einen gemeinsamen Neuanfang. Wer will noch?

Literatur

Benedict R. Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, (London: Verso, 1991).

Regula Argast, Staatsbürgerschaft und Nation. Ausschliessung und Integration in der Schweiz, 1848-1933, (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007).

Jutta Aumüller, Assimilation. Kontroversen um ein migrationspolitisches Konzept, (Bielefeld: transcript, 2009).

Kijan Espahangizi und Halua Pinto de Magalhaes, 'Vergesst 1291 und 1848!', (Die ZEIT Schweiz, 1. Oktober 2014).

Rohit Jain und Shalini Randeria, ''Wider den Migrationskomplex – Perspektiven auf eine andere Schweiz'', in: Sozialalmanach 2015. Das Caritas-Jahrbuch zur sozialen Lage der Schweiz (Luzern: Caritas-Verlag, 2015), 199-210.

Patrick Kury, Über Fremde reden. Überfremdungsdiskurs und Ausgrenzung in der Schweiz 1900-1945, (Zürich: Chronos, 2003).

Patricia Purtschert und Harald Fischer-Tiné (Hg.), Colonial Switzerland. Rethinking Colonialism from the Margins, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015).

Jakob Tanner, Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert, (München: Beck, 2015).

Andreas Zangger, Koloniale Schweiz. Ein Stück Globalgeschichte zwischen Europa und Südostasien, 1860–1930, (Bielefeld: Transcript Verlag, 2011).